|

Pertuis, Vaucluse

Jazz à Pertuis/Festival de Big Band, 7-12 août 2017

Par le caractère original de sa programmation, la défense des grands orchestres de jazz français et européens, un tarif de billetterie entre la gratuité et de 6 à 16 euros pour les concerts payants, ce festival revêt un véritable caractère populaire. Il est soutenu essentiellement par la Mairie de Pertuis et reçoit quelques autres petits soutiens institutionnels et privés.

Léandre Grau est toujours le capitaine souriant de ce navire parrainé par Gérard Badini. On y vient de toute la région, sans tenue de soirée, dans la simplicité d’une atmosphère aussi familiale que sincère, et la présence de nombreux bénévoles, dont les élèves du Conservatoire de musique n’est pas pour rien dans la bonne humeur de ce festival enraciné dans un terroir. Nous étions absents comme de coutume pour la soirée Salsa réservée à la danse et pour la soirée du mardi ou se produisaient The Shoeshiners et l’Aubagne Jazz Band… Nobody’s perfect.

|

|

Lundi 7 août

Pour l’ouverture du Festival, le public a répondu en nombre, la file s’allonge à l’entrée et, après un

contrôle dans les normes mais sympathique, nous pouvons assister au lever de rideau sur la scène de la première cour de l’Enclos de la Charité. Depuis plusieurs années les musiciens de Tartôprunes, dont un grand nombre a fréquenté les classes du Conservatoire

de Pertuis, lancent le festival. Certains sont devenus professionnels d’autres sont là simplement par passion, par amitié et pour la «déconnade». La bande, une sorte de Blues Brothers and Sisters sont déguisé(e)s en clone d’américains. Un peu comme

dans les Village People, on retrouve la statue de la liberté, le cow-boy, le bandit… La présentation se fait en simili anglais et précise qu’il s’agit d’un «Trump Tribute» où les blagues potaches alternent avec des arrangements de titres venus de tous

les horizons. L’animateur remercie Léandre Grau de les avoir invités à venir depuis Memphis dans le Tennessee. Au passage, on entend quelques bons solistes, notamment le tromboniste Romain Morello et le trompettiste Valentin Halain. Le répertoire passera

par le rhythm & blues, le reggae (de Bob Marley), la soul, une manière d’hommage à George Benson version Broadway et Dalida sera ressuscitée. Après une bonne heure de concert, acclamés par la foule qui compte un grand nombre de copains, le

public a juste le temps de gagner la grande scène pour écouter le Big Band de Pertuis.

Tartôprunes: Caroline Suche (p), Maeva Morello, Valentin Halain (tp), Romain Morello (tb) Philippe Ruffin, Clément Serre, Alex Chagvardieff (g), Maxime Briard (dm) Bastien Roblot (g, perc, voc)

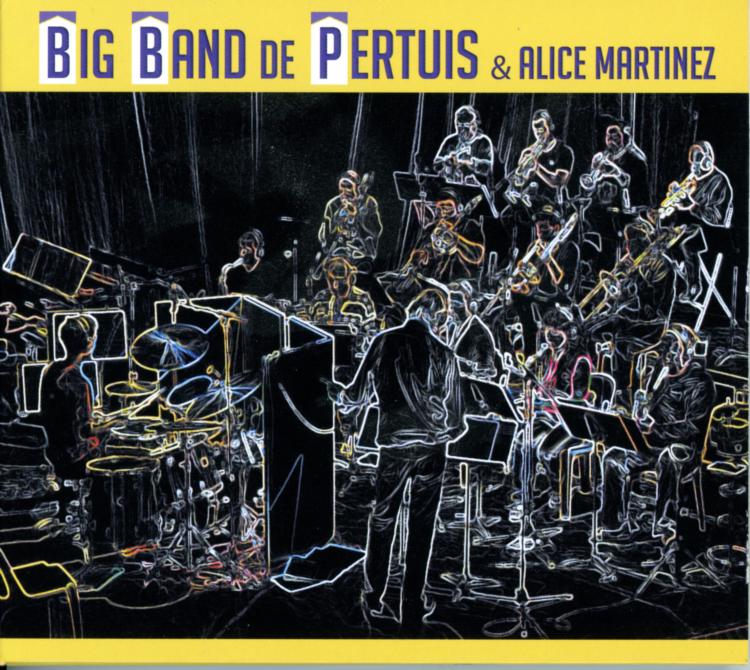

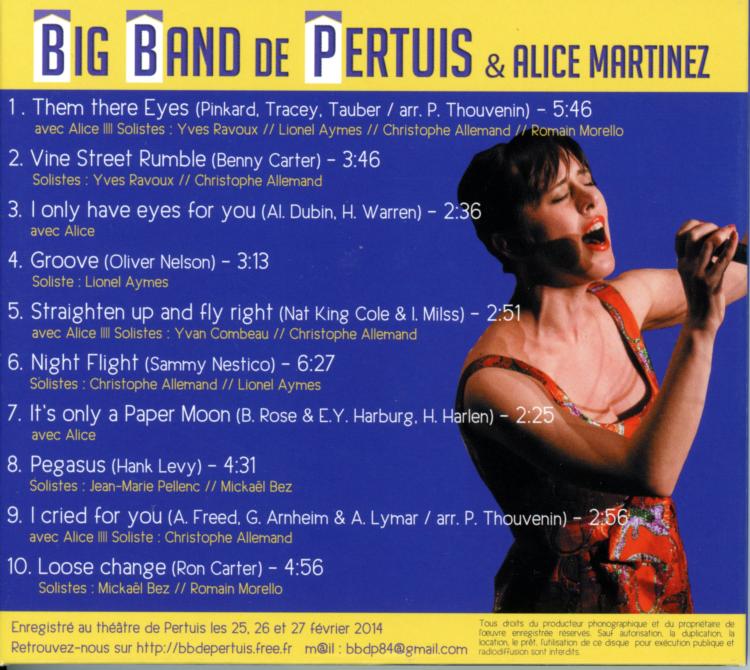

Cette prestation, présentée dans la programmation officielle, reste pour le Big Band de Pertuis son

concert majeur de l’année. D’une édition à l’autre, le Big Band a renouvelé son répertoire offrant ainsi une diversité de compositions et d’arrangements au service de l’ensemble et des solistes. Cette grande formation qui existe depuis 1984 a donné

sa chance à de nombreux jeunes musiciens; on retrouve dans ses rangs des anciens et leur relève. La chanteuse Alice Martinez, qui vient de terminer une longue tournée en Chine, s’affirme désormais au niveau national; elle apporte à cette formation

un complément de charme et de swing. Léandre Grau, directeur artistique du Festival et chef de troupe du Big Band de Pertuis, toujours aussi classe, présente la soirée et lance «l’artillerie». En première partie on pourra entendre «Flight of the Foo Bird» de Neal Hefti, enflammé par le solo du saxophone ténor Christophe Allemand, puis «Critic’s Choice» d’Oliver Nelson illustrés par de beaux solos du jeune sax alto Clément Baudier très inventif, du pianiste Yves Ravoux, discret mais ici très efficace, et de Romain Morello (tb), l’un des piliers de l’orchestre. Vont suivre «Don’t be That Way», «Between the Devil and the Deep Blue Sea» servis par une belle intervention d’Alice Martinez, «Bluesette» de Toots Thielemans avec un formidable arrangement de Mike Tomato et une mise en valeur d’échanges trombone/trompette. Toujours en pleine découverte, on retrouve un thème de Lennie Niehaus, musicien favori et collaborateur de Clint Eastwood, «Cream of the Crop». Pour les deux titres avant la pause, Alice Martinez, drapée de sa belle robe noire, rejoint la machine pour «Teach Me Tonight» et qui va exploser sur «Jumpin’East of Java».

|

|

La seconde partie toujours aussi enthousiaste présente des thèmes plus traditionnels, que de nombreux amateurs dans le public reconnaitront. On va ainsi voyager sur les traces de Count Basie avec «Basie Straight Ahead» à Duke Ellington avec «In the Sentimental Mood» en passant par «Spencer Is Here», «Satin Doll», «The Very Thought of You», «Blues in the Closet», «I Loves You Porgy», «I Thought About Uou», «Just a Minor Thing». Chacun y apportant sa juste contribution et son savoir-faire, notamment les parties chantées. Après un long concert très applaudi, le rappel sera «Get Happy» qui porte bien son titre vu l’acclamation du public et la joie qui semblait pétillait sur les visages de ces noctambules. Une belle soirée sous les étoiles du Vaucluse.

Big Band de Pertuis: Yves Ravoux (p), Gérard Grelet (g), Bruno Roumestan (eb), Stéphane Richard (dm), Christophe Allemand, Clément Baudier, Laurence Allemand (ts), Yvan Combeau (as) Jérémie Laurès (bs), Jean-Pierre Ingoglia, Romain Morello, Lonny Martin (tb), Bernard Jaubert (btb, tu), Yves Martin (btb), Yves Douste, Lionel Aymes, Roger Arnaldi, Valentin Halin, Nicholas Sanchez (tp), Alice Martinez (voc), Léandre Grau (lead)

Mercredi 9 août

Voici un quart de siècle que le Caroline Jazz Band anime avec passion un répertoire consacré au swing au blues et au style new-orleans. Originaire de Montpellier, le groupe a traversé pour des centaines de concerts maintes fois la France. Toujours

chaleureux les musiciens avec entrain ont réchauffé le fond de l’air un peu trop frais ce soir-là.

Caroline Jazz Band: Henry Donadieu (ts, cl), Gilbert Berthenet (tp, flh), Francis Guero (tb), Bruno Grau (g, bjo), Yves Butrefille (b), Michel Mozet (dm)

|

|

David Hitchen est un trompettiste anglais installé aujourd’hui dans le Gard qui a décidé en 2013 de réunir une équipe de jeunes et moins jeunes «cats» pour interpréter un répertoire de big band allant de Buddy Rich à Woody Herman. Au catalogue, on compte des thèmes de Count Basie, Stan Kenton, mais aussi de compositeurs moins connus tels Gordon Goodway, Bill Chase, Matt Catingub, Bob Florence. A l’âge de 13 ans, David Hitchen entre au Wigan Youth Jazz Orchestra de Grande-Bretagne où il rencontre le trompettiste américain, Bobby Shew, son maître et partenaire durant 10 ans. Très actif, il va jouer avec les orchestres de Monte Carlo pendant deux ans, lors de croisières du Royal Caribean Cruise Lines qui lui met le pied à l’étrier d’une carrière internationale (Europe, Chine, Etats-Unis). Parmi les musiciens les plus célèbres qu’il accompagné on peut citer le chanteur anglais Georgie Fame, The Drifters, The Platters, Barry White, Shirley Bassey et Maynard Fergusson. Fidèle à un esprit d’ouverture dans les styles (swing, funk, latin jazz, bande sonore de film), il réunit dans son orchestre des musiciens du Gard, du Vaucluse mais aussi de Pologne, Italie, Grande Bretagne…Pour cette première, il fait déjà office de vedette du festival. Ce soir, on entend entre autres «Strike Up the Band», «The Blue Machine», illustrés par deux solos intenses du ténor

Boleslaw «Bolo» Mielniczuk (de Pologne) et de l’altiste Cristina Santini

(d’Italie), «La Fiesta» de Chick Corea version Woody Herman, assez décapant, un hommage à Buddy Rich, «Nutville», sous la houlette du batteur ,«Get It on Bill» version Bill Chase, «Blue» un bel hommage à Blue Mitchell, trompettiste préféré de

Bobby Shew, salué ici au bugle. Programme complété par «Mira, Mira» et au final «Cruisin’ For a Bluesin’», les deux inspirés par Maynard Fergusson. Cette première partie comportait aussi «Tenor Each Way» et «Brotherhood of Man». Avant l’entracte

de cette longue première partie de plus d’une heure, David Hitchen a lancé une «trumpet battle» déchaînée avec le jeune trompettiste Sylvain Avazeri, perpétuant ainsi les défis traditionnels qui animaient les clubs. A la reprise le big band rallume

la flamme, car le fond de l’air était frais, le tempo reprend à toute allure avec plusieurs évocations de Buddy Rich «Funk City Ola», «In a Mellow», «Tone Beulah Witch»et «West Side Story». La direction de David Hitchen sait mettre en valeur

le talent de ses solistes et leur grande cohésion dans la subtilité des arrangements. Un chef d’orchestre qui sait aussi bien jouer de son instrument que de l’ensemble qu’il dirige. Très attentif à la connaissance des thèmes par le public il présentera

avec détails les titres, leur histoire et les rapports à sa carrière. Cette belle soirée suivie par un public attentif a aussi permis d’écouter, avant un final dédié à Maynard Fergusson, des titres plus rares comme «On Purple Porpoise Parkway» (Tom

Kubis), «Blues and the Abscessed Tooth» (Matt Catingub), «Imagination» (Frank Mantooth). Le concert se clôturait donc avec un clin d’œil au bienveillant Maynard qui veille sur l’orchestre, avec le splendide «Spirit of St. Frederick».

David Hitchen Big Band: David Hitchen (tp, lead), Rémi Pichot, Sylvain Avazeri, Manu Penlaver (tp), Bruno Hervat, Keith Hutton, Jean-Michel Stueber, Andy McKay, Vincent Bertin (tb), Philippe Castaldi, Cristina Santini, (as), Jérome Chalendard, Boleslaw «Bolo» Mielniczuk (ts), Hugo Beudez (bs), Gilles Marthan (p) Léo Chazalet (eb) Laurent Maurell (dm)

Vendredi 11 août

Le groupe Snap Fingirls nous propulse dans le jazz des années 1940 et 50, orchestré par 6 musiciens: Pascal Aignan (sax), Phillipe Anicaux (tp), Matthieu Maigre (tb), Sébastien

Germain (p), Lilian Bencini (b), Thierry Larosa (dm), et 3 chanteuses: Suzy Deschamps, à l’origine du projet avec son court-métrage «Snap Fingirls» qui est aussi prof’ de chant et pianiste; Sophie Teissier qui se produit régulièrement dans la

région avec son quartet ou d’autres formations; et Claire Leyat, chanteuse-guitariste et membre du duo Ohlala. Les trois chanteuses ont mis en paroles les compositions de Pascal Aignan et Sébastien Germain. Costumes d’époque aidant, le trio

nous emmène avec humour dans un petit voyage dans le temps à la suite des Andrew Sisters, et donne à entendre un joli ensemble de voix claires, souples et dynamiques. Ça pétille, ça swingue, ça dépayse…

|

|

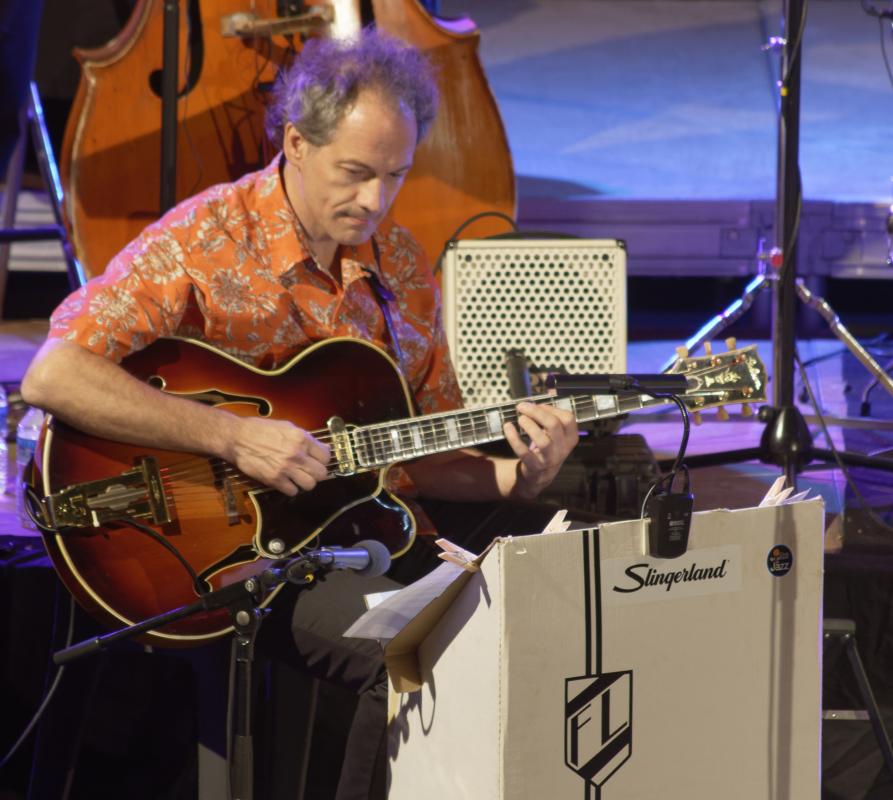

Rendez-vous un peu plus tard dans la cour de la Chapelle de la Charité pour accueillir le François Laudet Big Band et rendre hommage à Buddy Rich à l’occasion du centenaire de sa naissance. François Laudet est un amoureux des big bands et un disciple des batteurs blancs de l’époque swing, adeptes du contre la montre et cogneurs infatigables; il joue d’ailleurs toujours sur une Slingerland, la batterie préférée de Buddy Rich et Gene Krupa, et son répertoire puise dans le réservoir de création des années quarante et cinquante («Groovin’ High», «Love for Sale», «Wind Machine», «Basically Blues», «Sister Sadie»…), sans pour cela être passéiste. Pour preuve, la féminisation très marquée du big band, où les «filles» empoignent fermement trombone ou baryton. Un bon point au leader pour sa contribution à la parité! Une formation dynamique et très équilibrée, où les solistes ont la place de s’exprimer, plébiscitée sans réserve par le public.

François Laudet Big Band: Thomas Savy (ts), Xavier Quérou (sax), Esaie Cid (s), Matthieu Vernhes (ts), Tullia Morrand (bs), Martin Berlugue (tb), Marc Roger (tb), Martine Degioanni (tb), Judith Weckstein (tp), Sophie Keledjian (tp), Michel Feugere (tp), Julien Ecrepont (tp), Malo Mazurié (tp), Carine Bonnefoy (p), Nicolas Peslier (g), Cédric Caillaud (b), François Laudet (dm).

Samedi 12 août

Le lendemain, rencontre expérimentale, sous le regard de Tonton Georges –grand moyenâgeux devant l’éternel, dont le portrait et l’œuvre illustrent le fond de scène–, entre musiques du XVIe siècle et jazz. Gageure pas si risquée

qu’on pouvait le penser, puisque ces deux musiques possèdent en commun une base rythmique forte et l’improvisation (qui a disparu ensuite). On pourrait ajouter leur même capacité à recréer à partir de matériaux populaires, les Ensaladas de

Mateo Flecha pouvant se comparer aux medleys du jazz. On a donc pu voir un quatuor extrait de l’Ensemble de cuivres anciens de Toulouse, avec Daniel Lassalle (sacqueboute), Jean-Pierre Canihac (cornet à bouquin), Brice Sailly (orgue et clavecin),

et Florent Tisseyre (perc) s’acoquiner avec un quintet de jazz: Denis Leloup (tb), Philippe Léogé (p), Jean-Pierre Barreda (cb) et Fabien Tournier (dm) pour jouer les œuvres de Diego Ortiz et Juan Vasquez. La rencontre des chacones, pavanes et thèmes

de jazz fait dresser l’oreille, et même si le swing ne retrouve pas tous ses petits, une dynamique s’installe, qui nous fait oublier les 400 ans qui les séparent!

|

|

La clôture du festival est confiée au Big One Jazz Big Band drivé par Stan Laferrière, grand arrangeur, chanteur, batteur, guitariste… et pianiste ce soir-là, qui nous propose aussi un retour aux sources avec sa «Big band jazz saga», épopée du jazz et des big bands depuis leur apparition au début du XXe siècle. Sous la forme d’un récit pédagogique alternant avec ses illustrations musicales se déroulent donc presque 100 ans de jazz: Stan le conteur invite son big band à se couler dans le rôle des grands orchestres qui se sont succédé depuis Fletcher Henderson et James Reese Europe jusqu’à Art Blakey et Wayne Shorter, en passant par les Basie, Ellington, Miller, Thad Jones, Lalo Schifrin… Stan l’arrangeur a adapté des standards de chaque formation, les détournant et les renommant avec humour: on a ainsi droit à «Conte basique», «l’Oreille est Hard», «Fly Me to the Case», etc.

Initiative intéressante, bien servie par des musiciens très professionnels et porteurs d’une grande culture musicale, qui réaffirme que le jazz n’est pas un genre musical, mais une culture qui a ses origines dans l’histoire sociale des Etats-Unis et de la communauté afro-américaine. Parfaite clôture d'un festival de big bands ayant pris racine(s) dans la volonté pédagogique d'une école de musique et dans une terre de culture.

Big One Jazz Big Band: Stan Laferrière (dir, arr, p), Antony Caillet,

Julien Rousseau, Benjamin Belloir, Mathieu Haage (tp), Cyril Dubile, Nicolas Grymonprez, Jérome Laborde (tb), Jean Crozat (btb), Christophe Allemand, David Fettman (ts),

Olivier Bernard, Pierre Desassis (as), Thierry Grimonprez (bar), Sébastien Maire (b), Xavier Sauze (dm)

Jazz à Pertuis présente depuis 19 ans des big bands, mais il existe un grand orchestre invisible –et c'est toute sa force– sans lequel ce festival ne pourrait pas exister, qui revient chaque année sans perdre son enthousiasme, sans se lasser, pour notre confort, celui des musiciens, notre accueil et notre plaisir: le big band des bénévoles avec à sa tête le plus jeune d’entre eux, Léandre Grau!

On attend impatiemment ce que nous réserve l’anniversaire des 20 ans…

texte et photos

Teach me tonight - solistes: Alice Martinez, Yves Ravoux

| In the mood |  |

| In the mood |  |

| In the mood |  |

| In the mood |  |

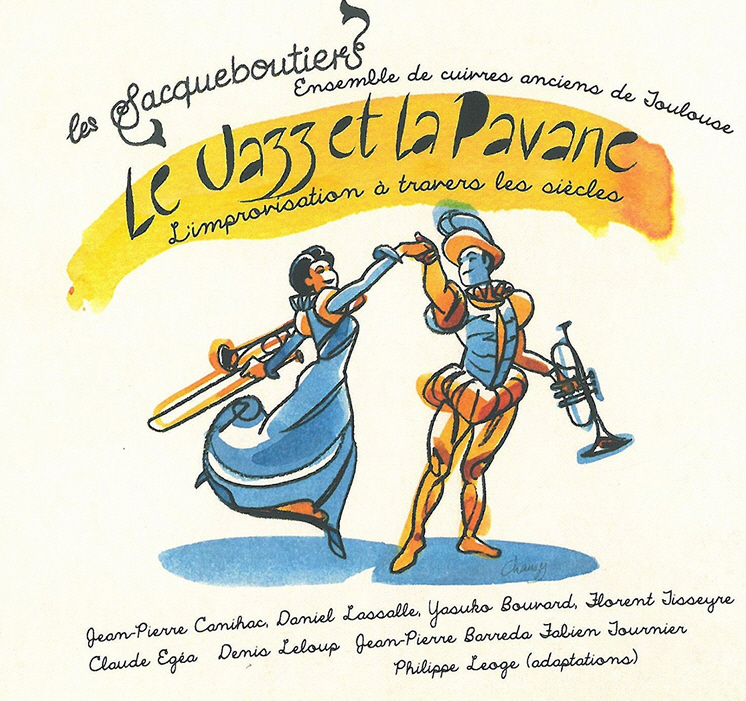

Les Sacqueboutiers et les Jazzmen

Le premier concert de cette soirée du samedi 12 août, aura été une des grandes originalités de cette dix-neuvième édition du festival. Comme l'a rappelé Jean-Pierre Canihac, Les Sacqueboutiers ne s'attendaient pas à figurer dans un festival de big band avec leur programme "Le Jazz et la Pavane" . Cependant, Léandre grau, directeur artistique du festival, a toujours voulu au cours de ces premières parties de soirée, et en particulier pour la soirée de clôture, donner au public l'occasion de découvrir des ensembles proposant des créations originales, sortant des courants traditionnels du jazz. C'est le cas ici avec le mariage de la musique de la Renaissance avec un jazz très créatif donnant la part belle à l'improvisation. Une soirée qui s'est également voulue pédagogique, grâce à la présentation orale de ce programme faite par Jean-Pierre Cornihac et qui s'est poursuivie en deuxième partie par un concert retraçant l'histoire des big-bands avec Stan Lafferrière.

| Présentation du concert |  |

| ♦ Les sacqueboutiers |

De l’âge d’or de la Renaissance à la musique d’aujourd’hui

♦ Les Sacqueboutiers, est un ensemble de cuivres anciens basé à Toulouse, aujourd'hui considéré par les spécialistes et par le public comme une référence pour l'interprétation de la musique instrumentale du XVIIe siècle, italienne et allemande en particulier. Depuis leur fondation en 1976, Les Sacqueboutiers se sont consacrés à la redécouverte de la pratique des cuivres anciens et du vaste répertoire musical de la Renaissance. Cet ensemble vous fera ainsi découvrir (ou redécouvrir) les sonorités d'instruments caractéristiques de cette époque tels que le cornet à bouquin et la sacqueboute dont ils ont fait leur emblème.

♦ La recherche de l’excellence musicale reste le moteur essentiel de leur travail ce qui leur a valu d'être sélectionnés comme "Ensemble de l'année" aux Victoires de la Musique Classique en 2008.

|

|

|

|

| Florent Tisseyre, Percussions | |

| Jean-Pierre Canihac, Cornet à bouquin |

|

| Brice Sailly, Orgue / Clavecin | |

| Daniel Lassalle, Sacqueboute |

| ♦ Les Jazzmen |

♦ Les Sacqueboutiers ont élaboré un programme qui tisse des liens entre l’art de l’ornementation, propre aux compositions de la Renaissance, et la pratique de l’improvisation dont se nourrit particulièrement le jazz. Intitulée Le jazz et la Pavane, cette production dynamique a permis d'associer le quintet des jazzmen de Philippe Léogé aux musiciens de l'ensemble des Sacqueboutiers, et c'est à ce mariage que nous avons été invités à assister en ce samedi 12 août dans le cadre du festival de Big-Bands de Pertuis.

|

|

|

|

|

| Denis Leloup, Trombone | |

| Nicolas Gardel, Trompette | |

| Jean-Pierre Barreda, Contrebasse | |

| Philippe Léogé, Piano et adaptations | |

| Fabien Tournier, Batterie |

| ♦ Le programme |

Le Jazz et la Pavane |

|

|

« Bombarde » Credo de la messe du manuscrit ’Apt « Recercadas » Diego Ortiz (vers 1510 – 1570) Secundo (trompette et trombone) « Con que la lavarè » « Diminutions et improvisations » sur le villancico de Juan Vasquez (c.1500– c.1560) « Toccata settima » Michelangelo Rossi (1601 – 1656) Duo clavecin/piano « Su la Cetra amorosa » Tarquinio Merula (vers 1595 – 1665) Improvisation sur la basse de ciaccona « Passacaille & Ciaccona » Andrea Falconiero (1585 – 1656) Improvisations sur les basses obstinées de passacaille et ciaccona « El Fuego » Mateo Flecha (1481 – 1553) Extraits des « ensaladas » El Fuego et la Negrina. |

|

| ♦ Quatre pièces de Diego Ortiz. |

Primo (sacqueboute et trombone)

|

« Recercadas »

(suite) Septimo (cornet et sacqueboute) Secundo (trompette et trombone) |

|

| ♦ Diminutions et improvisations sur le villancico de Juan Vasquez |

| ♦ Improvisations sur la basse de ciaccona |

Sans doute le morceau le plus contrasté de ce programme avec une mélodie très envoutante soutenue par la trompette de Nicolas Gardel, qui laisse place au trombone de l'excellent Denis Leloup pour une improvisation totalement libérée du thème initial et soutenue par la batterie de Fabien Tournier, puis un retour progressif à la mélodie "classique" entamée par les Sacqueboutiers devant un trombone débridé qui s'évanouit peu à peu. Mais c'est compter sans la reprise collective des jazzmen qui tentent d'imposer leur interprétation jusqu'à trouver un point d'équilibre avec les tenants de la mélodie initiale.

| ♦ Extrait des "ensaladas": El Fuego |

Et pour terminer cette soirée, El Fuego où tous les musiciens se retrouvent pour l'essentiel autour de dialogues entre couples d'instruments avec la mise en exergue des différents éléments de la rythmique donnant à ce morceau une trés grande tonicité.

| "El Fuego" |  |

Bien que ce programme ait été conçu il y a déjà quelques années (l'enregistrement du CD date de 2012), il reste certainement peu connu, et pour la plupart des auditeurs de ce festival, ce concert fut une agréable découverte. Chacun des morceaux mérite d'être écouté à plusieurs reprises pour en apprécier toute la richesse et la qualité d'interprétation. Un concert qui restera, à n'en pas douter, comme un grand moment de ce festival.

| Quelques critiques relevées dans la presse spécialisée concernant ce programme: |

"Jazz et Pavane semblent a priori développer des styles, des sonorités, des pratiques instrumentales bien éloignés. Jean-Pierre Canihac, fondateur et co-directeur musical des Sacqueboutiers, n’a pas eu de mal, ce soir-là, à convaincre du contraire. La chaîne subtile mais solide qui relie la musique de la Renaissance au Jazz a pour nom « improvisation » ! Appelée ornementation ou diminution, pour la première, l’improvisation constitue la sève créatrice du Jazz. Alors pourquoi ne pas mêler les deux et demander aux jazzmen leurs commentaires musicaux sur les « standards » de la musique ancienne ? Le grand jazzman Philippe Léogé a alors conçu une série de grilles d’improvisation basées sur les motifs issus du très riche monde de la musique ancienne. Chaque pièce interprétée naît ainsi d’un original, joué par les musiciens de l’ensemble Les Sacqueboutiers, Jean-Pierre Canihac, cornet à bouquin, Daniel Lassalle, sacqueboute, Yasuko Uyama-Bouvard, orgue et clavecin, et Florent Tisseyre, percussions, tous experts en matière de musique ancienne et en particulier en ornementation dans le style renaissance. Le relai est alors pris par Philippe Léogé au piano et ses compères, tous virtuoses impressionnants dans leur domaine : Claude Egéa, trompette, Denis Leloup, trombone, Jean-Pierre Barreda, contrebasse et Fabien Tournier, batterie et percussions."

| Robert Pénavayre :(http://www.classictoulouse.com-concert du 20/11/2010) |

"Le jazz s’invite dans les mélodies et structures de jadis, parfois de manière tranchée, les instruments anciens laissant soudainement la place au trio piano-basse-batterie, par exemple. Surtout, l’association ne semble jamais saugrenue, résultat d’un travail minutieux. Grâce à des arrangements soignés, le mariage et l’intégration de modes de jeu distincts, ou leur enchaînement au cœur-même des pièces, a toute la fluidité requise. Sont ainsi mis en lumière les points de convergence entre des pratiques esthétiquement et temporellement disparates."

| David Cristol : http:/www.jazzmagazine.com, Mai 2016 |

| Au royaume du cornet à bouquin et de la sacqueboute | |

|

Le cornet à bouquin

|

|

|

La Sacqueboute

C'est au XVème siècle qu'apparaît la sacqueboute, qui donnera à la fin du XVIIIème siècle le trombone à coulisse. De l'ancien français "sacquer" et "bouter", c'est à dire "tirer" et "pousser", son nom fait référence au mouvement du bras qui actionne la coulisse. Un pavillon plus étroit qu'aujourd'hui et par conséquent plus directionnel, une embouchure peu profonde et l'utilisation de la coulisse offrent à l'instrumentiste la possibilité d'une grande virtuosité. En outre, La sacqueboute peut avoir une sonorité puissante autant que douce. Elle sera particulièrement associée, au cornet à bouquin, pour soutenir les voix du chœur (colla voce) dans la musique sacrée. |

|

|

|

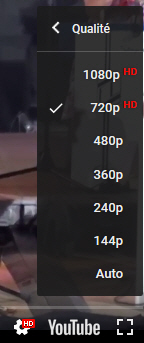

Note sur la qualité des vidéos: Toutes les vidéos sont en qualité HD, cependant pour vous offrir des conditions de visionnage optimales, YouTube règle automatiquement la qualité de votre flux vidéo sur votre ordinateur et fixe la définition entre "standard" et "haute définition" (720p ou 1080p) en fonction du débit de votre connexion Internet (c'est-à-dire de la bande passante). C'est pourquoi vous pouvez remarquer que la qualité des vidéos peut changer en cours de visionnage. Pour modifier la définition proposée par défaut pour la vidéo en cours de lecture, accédez aux paramètres (roue dentée) dans l'angle en bas à droite du lecteur vidéo Youtube, puis sélectionnez la qualité de votre choix, dans la mesure où cela n'affecte pas la fluidité du visionnage.

Big One Big Band

♦ Le Big One jazz Big Band, dirigé par Stan Laferrière est composé de la plupart des meilleurs solistes de l’hexagone. Ce grand orchestre aux influences multiples explore, depuis sa création, toutes les pistes tracées par l’histoire du jazz. Il en ouvre de nouvelles en créant des projets transversaux, mêlant notamment le jazz avec la musique classique. Affichant une parfaite connaissance et un profond respect de la tradition du big band cohabitant avec un désir de création, Stan Laferrière nous propose, ce soir un programme dédié à l’histoire du jazz associée aux Big Bands: « A Big band jazz saga ».

|

| Stan Laferrière |

Stan Laférriere est né le 7 Mai 1962 à Paris. Très tôt en contact avec le monde musical ; son père est musicien, sa mère mélomane, il entre au conservatoire à 7 ans, où il va poursuivre ses études classiques au CNR de Paris jusqu’à l’obtention de son prix en 1980 et de son baccalauréat musical la même année. Il prendra dans le même temps des cours particuliers avec le concertiste Pierre Baubet-Gony, avec lequel il jouera le concerto pour 2 pianos de Vivaldi en audition à la salle Pleyel à l’âge de 12 ans. Parallèlement à ces études purement classiques, il étudie le piano jazz, et crée en 1982 un septet avec lequel il enregistre son premier album en tant que leader.

A partir de cette période, il va jouer, enregistrer, et écrire des orchestrations pour des musiciens d’univers très différents, tels que, Claude Bolling, Michel Legrand etc.. Il a participé à plus de 100 disques ou Cd’s, et a été récompensé à 7 reprises par l’académie du jazz, et une fois par les Django d’or.

Connu pour ses talents de polyinstrumentiste, Stan Laferrière est aussi un arrangeur et un compositeur original.

« A BIG BAND JAZZ SAGA »

L’orchestre retrace l’histoire du Big Band de 19015 à 1980, au travers de 20 compositions originales qui rendent hommage aux plus prestigieux Big Bands, chefs d’orchestres et orchestrateurs.

Le Big Band est au jazz, ce que l’orchestre Symphonique est à la musique classique : Un format d’orchestre abouti, offrant aux arrangeurs une palette de sons, d’instruments variés, permettant une multitude de combinaisons, de mariages sonores et de nuances. Principalement dévolu à la danse (des années 20 à 40), le Big Band va être également un support idéal pour les compositeurs et orchestrateurs audacieux désirant développer une musique plus sophistiquée.

Cette soirée rend hommage aux créateurs géniaux, qui ont su par leur talent et leur inventivité, donner ses lettres de noblesse à un format d’orchestre qui fait encore référence dans le jazz du 21ème siècle.

L’histoire du jazz commence aux alentours de 1900. Trois principaux courants musicaux de la fin du 19ième siècle vont aboutir à sa naissance: les work songs et gospels, le blues et le ragtime. « Dirty rag »

| Dirty Rag |  |

Plusieurs sources s'accordent à dire que l'histoire du Big Band débute avec Fletcher Henderson au cours des années 1920. Le chef d'orchestre et arrangeur afro-américain forme un premier grand orchestre en 1924. La structure novatrice qu’il développe avec son arrangeur Don Redman comprend trois sections (anches, trombones et trompettes) et un trio ou quartet rythmique (batterie, basse, piano, banjo ou guitare acoustique). Au sein de ces formations, brillent souvent un ou plusieurs solistes. « L’oreille Est Hardie »

Au début (1924), on peut y entendre 2 cornets, 1 trombone et 3 anches (les 3 saxophonistes jouent de la clarinette), puis assez vite dés la fin des années 20, 3 cornets, 2 trombones, puis 3 et 4 anches. Dans le même temps, certains orchestres à l’instrumentation plus réduite, comme le « Gang » de Bix Beiderbecke à Chicago, produisent une musique élaborée, mais qui laisse encore une large place à l’improvisation collective. « To Bix »

|

| Le Big One en formation réduite Pour "Dirty Rag" tels que les Big bands se présentaient au début du 20ème siècle |

Bientôt la batterie, avec l’invention de la pédale charleston aux alentours de 1926, apporte un nouveau balancement très caractéristique du swing. Le tempo joué sur la charleston est popularisé par des batteurs comme Lionel Hampton, Gene Krupa ou Joe Jones, pour ne citer qu’eux.

La contrebasse et la guitare évincent progressivement le banjo et le tuba.

Nous sommes à l’aube des années 30, Le BIG BAND est né !

Le rythme à 2 temps des premiers styles de jazz (qui venait principalement des marching bands de la Nouvelle-Orléans), semble s’épuiser vers la fin des années 20. A Harlem et plus encore à Kansas City, une forme nouvelle se développe en 1928 /29. La période « swing » commence. Le jazz passe à 4 temps, l’accent étant mis de manière égale sur tous les temps. C’est aussi le style Riff (une phrase répétée plusieurs fois sur des harmonies différentes). La formation de Bennie Moten et les orchestres de Count Basie et de Jay Mc Shann en sont les plus illustres représentants.

« Jumpin’ Count »

Les années 30 commencent mal en Amérique : le krach de Wall Street de 1929 est l'amorce d'une crise économique sans précédent qui durera jusqu'en 1934. Elle n'est évidemment pas sans conséquences sur les musiciens, en particulier s'ils sont noirs. Beaucoup d'entre eux sont forcés de changer de profession tandis que les orchestres licencient leurs employés et que les maisons de disques font faillite. Pourtant, même si Duke Ellington fait référence à la crise en enregistrant Wall Street Wail le 10 décembre 1929, son orchestre continue de jouer au Cotton Club. Ceux qui le peuvent tentent d'oublier leurs soucis en se ruant dans les clubs. Là, ils veulent du spectacle, de la danse, de l'exotisme, une musique gaie, éclatante, qui va chasser pour un soir leur angoisse. « Slap That Band »

| Slap that band |  |

En réponse à cette demande populaire, le jazz se transforme : le blues exprimant la douleur d'un peuple s’efface au profit d'un répertoire composé essentiellement de chansons (souvent tirées de comédies musicales jouées à Broadway). Même si la musique est maintenant écrite sur des partitions, l'improvisation reste au cœur du jazz, elle se développe même, portée par ce nouveau support organisé qu'est le Big Band. Grâce à ces talentueux solistes que furent Coleman Hawkins « Crazy Moon » , Johnny Hodges, Lester Young et tant d’autres, l'esprit du jazz perdure tandis que le recours aux arrangements orchestraux enrichit considérablement la palette sonore. Des arrangeurs comme Fletcher Henderson, Don Redman, Sy Oliver ou Benny Carter, deviennent rapidement des personnages aussi indispensables que les solistes et c'est Don Redman lui-même qui, dès 1931, va définir la structure des 4 sections d'un big band moderne : 4 saxophones (un cinquième viendra s'y adjoindre en 1933 chez Benny Carter), 3 trompettes, 3 trombones et une section rythmique constituée d'un piano, d'une guitare, d'une contrebasse et d'une batterie.

En 1932, tirant la leçon des grands orchestres noirs en vogue, le clarinettiste et chef d'orchestre blanc Benny Goodman décide de constituer lui aussi un Big Band. Grâce à ses émissions de radio sur NBC, il cristallise sur son nom la vogue du courant Swing : cette musique au tempo enlevé et à la pulsation régulière. Aidé par Fletcher Henderson qui vient de dissoudre son orchestre et qui est recruté comme arrangeur, Benny Goodman apporte au jazz une reconnaissance et une popularité qu'il n'a jamais connue auparavant. Il va s'entourer des meilleurs musiciens blancs de l'époque, dont le spectaculaire batteur Gene Krupa qui n'est pas pour rien dans le succès de l'orchestre. Benny Goodman sera sacré Roi du Swing au Carnegie Hall en 1938. « Swing, Swang, Swung »

Swing Swang Swung

La passion du public pour le Swing entraîne alors l'apparition de centaines de Big Bands pour la plupart blancs. On les entend dans toutes les émissions de radio. L'histoire n'a retenu que les noms des meilleurs : ceux du tromboniste Tommy Dorsey, du clarinettiste Artie Shaw, et du tromboniste Glenn Miller. « Glenn’s Train » « Clarinet Serenade ». Bien entendu, il faut encore compter en cette seconde moitié de la décennie avec l'orchestre du chanteur Cab Calloway, qui remplaça Ellington au Cotton Club en 1932, celui du légendaire batteur Chick Webb et surtout le Big Band de Jimmy Lunceford, le seul en 1938 à tenir tête à l'orchestre de Duke Ellington. « Harlem Jungle Jive »

Clarinet Serenade

|

| Le Big One en formation complète avec Christophe Allemand en soliste |

Harlem Jungle Jive

Vers la fin des années 30, le swing est devenu une gigantesque entreprise commerciale. Ce style « swing » dont les noirs sont à l’origine, a été subtilisé et détourné par des orchestres blancs qui profitent seuls de la notoriété !

L’arrivée de quelques musiciens novateurs comme Miles Davis, Charlie Parker ou Dizzy Gillespie, sur un fond de révolte et de revendication, va annoncer un nouveau style provocateur, le be bop, et engendrer le déclin des Big Bands… « Dizzysphere »

Les petites formations reviennent sur le devant de la scène, mais Dizzy Gillespie forme malgré tout un Big Band, le « Métronome all Stars » en 1948 avec lequel il flirtera notamment avec la musique latine. « Cuban Scent »

On peut dire schématiquement, qu’à partir de cette période, s’amorce la fin de la « swing era » et des grands orchestres de jazz dévolus à la danse.

Une nouvelle ère commence pour les Big Bands.

Compte Basic

Deb' Darling

La musique va devenir beaucoup plus élaborée et suivre l’évolution inéluctable de l’histoire du jazz.

Si des orchestres comme ceux de Duke Ellington « Duke’s Places », ou Count Basie « Deb Darlin’ » «Compte Basic », vont perdurer et rester dans la tradition, parfois pour accompagner des vocalistes « Sorry for Lovin’ You So » , d’autres vont apparaître et promouvoir l’originalité de l’écriture de leur chef, comme Stan Kenton, Bob Brookmeyer, Bill Holman, Quincy Jones « Back To Roots » « Funny Sixties » , Gil Evans, Lalo Shiffrin « Lalo’s Waltz » et plus près de nous, Bob Mintzer « Patouchamontoche », Don Sebesky, Kenny Weeler, Maria Schneider, Thad Jones « Flight me to the case» et bien d’autres…

Back to roots

Lalo's Waltz

Flight me to the case

Le Big Band, qui demeure aujourd’hui encore un ambassadeur incontournable de la musique de jazz, peut se comparer à un animal imprévisible, capable de vous caresser avec le moelleux de sa section de saxes et de vous gifler la seconde d’après en faisant hurler ses cuivres !...

(A big band jazz saga: texte de Stan Laferrière)

| Les Musiciens | |

| Trompettes | Trombones |

| Antony Caillet Julien Rousseau Benjamin Belloir Mathieu Haage |

Cyril Dubile Nicolas Grymonprez Jérome Laborde Jean Crozat (trombone basse) |

| Saxos | |

| Christophe Allemand Olivier Bernard David Fettman Pierre Desassis Cyril Dumeaux (baryton) |

Stan Laferrière (Piano et direction)

|

|

|

|

|

|

|

| Jérome Laborde | Christophe Allemand | Mathieu Haage | David Fettman | Benjamin Belloir | Olivier Bernard |

Un concert très pédagogique où l'on a pu apprécier les talents d'arrangeur de Stan Laferrière à travers vingt compositions originales inspirées des grands compositeurs et créateurs de big bands cités dans cette saga, pour lesquels il a essayé de condenser, pour chacun d'entre eux, dans un ou deux morceaux, quelques références mélodiques qui les caractérisent et permettent de les identifier. Tout cela avec beaucoup d'humour dans sa présentation orale et dans les titres de ses compositions. Un trés bel hommage à ces grandes formations, servi par de très bons musiciens qui perpétuent et enrichissent ce patrimoine musical. Un très beau concert pour cette dernière soirée de la 19 ème édition de notre festival.

|

|

| Stan Laferrière et Sébastien Maire | Le Big One de Stan Laferrière |

Note sur la qualité des vidéos: Toutes les vidéos sont en qualité HD, cependant pour vous offrir des conditions de visionnage optimales, YouTube règle automatiquement la qualité de votre flux vidéo sur votre ordinateur et fixe la définition entre "standard" et "haute définition" (720p ou 1080p) en fonction du débit de votre connexion Internet (c'est-à-dire de la bande passante). C'est pourquoi vous pouvez remarquer que la qualité des vidéos peut changer en cours de visionnage. Pour modifier la définition proposée par défaut pour la vidéo en cours de lecture, accédez aux paramètres (roue dentée) dans l'angle en bas à droite du lecteur vidéo Youtube, puis sélectionnez la qualité de votre choix, dans la mesure où cela n'affecte pas la fluidité du visionnage.

François LAUDET Big Band

|

| François Laudet |

Sans doute considéré comme le meilleur batteur swing français de sa génération, François Laudet est le seul batteur français a avoir été employé dans le grand orchestre de Count Basie. Co-fondateur du Big Band Ornicar, il se spécialisa très vite dans la propulsion des grosses machines (big band de Gérard Badini puis de Michel Leeb entre autres) avant de créer son propre big band, en 1992, dédié aux musiques de Buddy Rich, Glenn Miller et Count Basie (6 albums ont été enregistrés avec son FLBB). Il demeure aujourd’hui l’un des drummers les plus fins et les plus efficaces dans l’hexagone. Il est le seul batteur français à s’être produit, en 1997, au sein du grand orchestre de Count Basie. On a pu l’entendre auprès de Clark Terry, Phil Woods, Monty Alexander, Wild Bill Davis, Anita O’Day, Ray Bryant, Dee Dee Bridgewater, Robin McKelle, Michel Legrand, …

|

| Le nouveau Big Band de Francois Laudet |

| Programme | |

| Première partie | Deuxième Partie |

| Wind Machine Basically Blues Chicago Groovin' Hard Love for Sale Bing wing face Away we go |

Why Brother? Machine Norwegian Wood Party Time Hoe Down Loose Bugle Call Rag Sister Sadie |

Hommage à Buddy Rich

L'année 2017 correspond au centième anniversaire de la naissance du fantastique et légendaire batteur Buddy Rich (1917-1987).

En cette occasion, le batteur François Laudet a réuni un nouveau big band, réunissant des jeunes musiciens, garçons et filles, afin de rendre hommage à son idole et plus particulièrement pour se produire dans notre festival à la demande de Léandre Grau.

Le répertoire proposé va nous permettre de revisiter celui de Buddy Rich dans les années 60'-70', l'âge d'or du big band de celui qui était baptisé à l'unanimité "The World Greatest Drummer".

Machine : Xavier Quérou - Sax alto

| Chicago |  |

"Chicago" est une chanson populaire écrite par Fred Fisher et publiée en 1922. La chanson a été enregistrée par de nombreux artistes, mais la version la plus connue est celle interprétée par Frank Sinatra.

|

|

| Nicolas Peslier |

François Laudet nous a donc donné un aperçu du répertoire de Buddy Rich en puisant des morceaux dans différents albums tels que Big Swing face (1967) où l'on trouve les titres Norwegian wood, Love for sale, Bugle Call Rag ou encore The New one (1967) avec Machine et Chicago ou Keep the customer satisfied (1970) avec Groovin' Hard. Autant de morceaux qui mettent en lumière le batteur, mais comme il pourrait le dire lui-même, pas que, car au cours de ces différents morceaux nous avons pu apprécier une majorité de musiciens en situation de solistes.

Norwegian Wood

Marc Roger-1er trombone, Isaie Cid-Sax alto

Norwegian Wood est une chanson du groupe de rock anglais The Beatles. Elle a été écrite par John Lennon et Paul McCartney et est sortie avec l'album Rubber Soul le 3 décembre 1965. Influencé musicalement par les paroles introspectives de Bob Dylan, "Norwegian Wood" est considéré comme un jalon dans la progression des Beatles en tant que compositeurs. L'arrangement de Bill Holman de Norwegian Wood fut un succès commercial et figura de façon spectaculaire dans de nombreuses émissions de télévision en direct, participant à la renommée du Big band de Buddy Rich.

Party Time

Mathieu Vernhes-sax ténor, Martine De Gioanni-trombone

|

|

|

|

| Thomas Savy | Julien Ecrepont | Martin Berlugue | Xavier Quérou |

Loose

Isae Cid-sax alto, Malo Mazurié-trompette, Nicolas Peslier-guitare.

|

|

|

|

| Jullia Morrand | Carine Bonnefoy | François Laudet | Malo Mazurié |

Bugle Call Rag

Un dernier morceau qui permet de pleinement apprécier la maîtrise de François Laudet à la batterie. Nous avons pu assister à un concert de très haute qualité, le seul regret étant qu'un très désagréable mistral soit venu perturber cette soirée qui aurait mérité des conditions climatiques plus clémentes.

|

| Les Musiciens | |

| Trompettes | Trombones |

| Michel Feugère Julien Ecrepont Malo Mazurié Sophie Keledjian |

Marc Roger Martin Berlugue Martine De Gioanni Judith Weckstein (trombone basse) |

| Saxos | |

| Esaie Cid (alto) Xavier Quérou (alto) Thomas Savy (ténor) Matthieu Vernhes (ténor) Julia Morrand (baryton) |

Carine Bonnefoy (piano) Nicolas Peslier (guitare) Cédric Caillaux (contrebasse) François Laudet (batterie)

|

Note sur la qualité des vidéos: Toutes les vidéos sont en qualité HD, cependant pour vous offrir des conditions de visionnage optimales, YouTube règle automatiquement la qualité de votre flux vidéo sur votre ordinateur et fixe la définition entre "standard" et "haute définition" (720p ou 1080p) en fonction du débit de votre connexion Internet (c'est-à-dire de la bande passante). C'est pourquoi vous pouvez remarquer que la qualité des vidéos peut changer en cours de visionnage. Pour modifier la définition proposée par défaut pour la vidéo en cours de lecture, accédez aux paramètres (roue dentée) dans l'angle en bas à droite du lecteur vidéo Youtube, puis sélectionnez la qualité de votre choix, dans la mesure où cela n'affecte pas la fluidité du visionnage.

|

| Buddy Rich |

Né le 30 septembre 1917 à New York, Bernard « Buddy » Rich est un batteur américain de jazz et meneur de groupe. Qualifié de « meilleur batteur au monde », cet autodidacte est connu pour sa technique, sa puissance, sa vitesse et son habileté à improviser. Elevé au sein d’une famille juive new-yorkaise, le père de Buddy lui découvre un sens du rythme inné alors qu’il a à peine un an. Sa plus grande qualité étant son habileté et sa rapidité sur des doigtés frisés.

Buddy Rich a été littéralement adulé par les professionnels, malgré une attitude souvent suffisante qui aurait pu le faire détester. Sans doute le plus brillant technicien blanc de l'instrument, il exprime sans retenue un tempérament de « fonceur » dans des solos frénétiques qui laissent son auditoire ébloui.

Spectaculaire machine à rythme, il se rattache à la grande famille des Chick Webb, Jo Jones et Sid Catlett. Très tôt, il se détache de la manière de Gene Krupa qui avait tant influencé ses débuts, et parvient à mettre au point un style personnel qui se modernise peu à peu. Son langage n'en reste pas moins, fondamentalement, celui de l'ère du swing. Grâce à son jeu solide et équilibré, Buddy Rich a été un accompagnateur d'une grande efficacité et un partenaire d'une belle autorité. C'est sans doute ce qui explique qu'il ait également enregistré avec des musiciens qui, comme Lester Young, Charlie Parker, Dizzy Gillespie ou Thelonious Monk, ne faisaient guère partie de son univers.

Sa pièce la plus connue reste l'arrangement de West Side Story. Il est décédé le 2 avril 1987 des suites d’une insuffisance cardiaque après une opération pour lui retirer une tumeur au cerveau.